1.2 Нужда и потребность

Исходной идеей, лежащей в основе маркетинга, является идея нужд индивида.

Нужда– ощущаемый человеком недостаток в чем-то необходимом.

Нужды людей многообразны и сложны. Тут и основные физиологические нужды в пище, одежде, тепле и безопасности, и социальные нужды в духовной близости, влиянии и привя-занности, и личные нужды в знаниях и самовыражении.

Если нужда не удовлетворена, человек чувствует себя обездоленным и несчастным. Чем больше значит для него та или иная нужда, тем глубже он переживает. Неудовлетворенный человек сделает одно из двух: либо займется поисками объекта, способного удовлетворить нужду, либо попытается заглушить ее.

Второй исходной идеей маркетинга является идея человеческих потребностей.

Потребность

Проголодавшемуся жителю Соединенных Штатов требуется гамбургер, картофельные чипсы и стакан кока-колы. Проголодавшемуся жителю России необходимы тарелка супа, картофель с котлетами и чашка чая. Потребности выражаются в объектах, способных удовлетворить нужду тем способом, который присущ культурному укладу данного общества.

Потребности людей растут по мере прогрессивного развития общества. Люди сталкиваются совсе большим количеством объектов, пробуждающих их любопытство, интерес, желание. Со своейстороны производители предпринимают целенаправленные действия для стимулирования желанияобладать товарами. Они пытаются сформировать связь между тем, что они выпускают, и нуждами людей. Товар пропагандируют как средство удовлетворения одной или нескольких специфических нужд. Маркетолог не создает нужду, она уже существует. Но маркетолог может сформировать потребность.

Потребности людей практически безграничны, а вот ресурсы для их удовлетворения ограни-чены. Так что человек будет выбирать те товары, которые доставят ему наибольшее удовлетворе-ние в рамках его финансовых возможностей.

Потребность имеет две стороны: объективную (материальное благо) и субъективную (сознание).

Сознание – важный элемент потребности, поскольку именно в сознании человека она прини-мает специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и личностными качествами индивида.

Потребности объективны, поскольку материальные и духовные блага и услуги создаются в процессе производства. В то же время потребности субъективны, поскольку осознаются челове-ком и зависят от культурного и духовного развития общества.

Потребности находятся в постоянном движении, развитии и распространении по всему миру.

Потребность имеет свой жизненный цикл: зарождение, распространение, отмирание. Каждая точка жизненного цикла имеет свою проекцию на определенные виды предпринимательской деятельности: НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), произ-водство, рынок, потребитель. Это заставляет предпринимателя и предприятие разрабатывать и продвигать на рынке продукты и услуги, необходимые для удовлетворения потребителя.

Через вскрытие потребностей, через возможно более яркое представление социально значимых результатов использования товара производитель активизирует сбыт своих изделий.

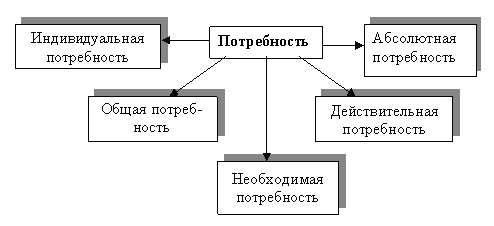

Потребности людей можно разделить на несколько видов (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3. Основные виды потребности

Индивидуальная или частная потребность– необходимость в каком-то конкретном благе. Например, Иванов Иван Иванович из всех сортов хлеба предпочитает “Бородинский”.

Однако потребности рассматриваются не только индивидуально, но и в совокупности.

Общая потребность – это необходимость в совокупности материальных и духовных благ и услуг, обеспечивающих определенный процесс жизнедеятельности. Человек нуждается в питании, одежде, жилище, образовании.

Необходимо выделить два аспекта категории “потребность”. Первый – содержание и форма проявления потребностей. Высший их уровень – действительные общественные потребности (или абсолютная потребительная сила общества), которые характеризуют потенциальные потребности потребителей, обусловленные развитием производства и культуры и не ограничиваемые достигнутыми экономическими и социальными условиями. Более низкий уровень – необходимые потребности, удовлетворить которые в каждый данный момент позволяют возможности производства и социальных условий. Нижний предел необходимых потребностей – физический минимум средств существования.

Действительные потребности – это полные потребности человека, в которых удовлетво-ряемые потребности смешиваются с неудовлетворяемыми. Они являются объектом анализа в маркетинге для выявления объема рынка конкретных товаров. Например, на российском рынке потребителем телевизора является семья. Поэтому для определения объема рынка телевизоров в данном регионе определяется общее количество проживающих в нем семей, а также семей, желающих заменить телевизор или купить второй или третий. Из них вычитается количество семей, не желающих вообще покупать телевизоры по различным причинам. Оставшееся количество семей определяет действительные потребности данного рынка в телевизорах.

Действительные потребности формируют внутренний рынок страны.

Существуют общечеловеческие потребности. К ним относятся абсолютные потребности – потребность в благах или услугах, производимых мировым сообществом.

В абсолютных потребностях четко виден их интернациональный характер, то есть каждый человек в мире относительно свободно реагирует на новые, появляющиеся в любой стране материальные, духовные, социальные и морально-нравственные ценности: он либо осознает по-требность в них, либо отказывается от них. Спутниковая телевизионная связь, современное радио, компьютерные сети и технологии породили международные потребности. Применительно к отдельной, особенно слаборазвитой стране абсолютные потребности содержат в себе элементы неудовлетворенных. Если же абсолютные потребности, пусть и со временем, приходят к ним, то это “подарок” мирового прогресса и международного общения. Предприниматели должны точно уловить момент восприятия потребителем его страны абсолютных потребностей и вовремя сформировать спрос на новые, пришедшие извне товары и услуги.Неудовлетворяемые потребности – потребности, которые потребитель не может реализовать либо из-за своей неплатежеспособности, либо из-за отсутствия средств удовлетворения потреб-ностей.

Неудовлетворяемые потребности – важный стратегический резерв рыночной экономики. Производители стремятся выявить неудовлетворяемые потребности потребителя и создать товар, как можно полнее удовлетворяющий эти потребности.

studfiles.net

Разница между нуждами и потребностями

Какова разница между нуждами и потребностями?Понятия эти очень похожи, очень часто их называют синонимами, но являясь специалистом по маркетингу (который занимается изучением и формированием потребностей) я вижу необходимость в том, чтобы видеть в них различия. Это как чукчи, которых почти всегда окружает снег и у которых есть отдельные слова для первого снега, который должен растаять, и для первого снега, который больше не будет таять; для мягкого снега и для плотного снега; для весеннего снега с проталинами и для мокрого, размякшего, тонкого снега; для мерзлого снега и для снега, уплотненного ветром после снегопада; для мягкого снега, легшего на плотный снег, и для снега, подтаявшего днем….

Опишу значения этих слов:

1. Значение слова «Нужда» (need — англ.)- Состояние индивида при нужде в условиях жизни, предметах и объектах, без которых невозможно его существование и развитие (Автор: С.Л.Рубинштейн).

Большинство нужд определяются исходными составляющими природы человека.

Если нужда не удовлетворена, человек чувствует себя неудовлетворенным и может стремится удовлетворить нужду, либо попытаться заглушить ее.

Виды нужд: нужды людей многообразны и сложны, однако в целом их число ограничено, в отличие от потребностей. Тут и основные физиологические нужды в пище, одежде, тепле и безопасности; и социальные нужды в духовной близости, влиянии и привязанности; личные нужды в знаниях и самовыражении. Здесь можно вспомнить Пирамиду Маслоу (Maslow’s hierarchy of needs), хотя её название в русскоязычной литературе переводят часто Пирамида Потребностей Маслоу, но я её называла бы Пирамидой Нужд.

2. Значение слова «Потребность» (want — англ.)- 1. Потребность – это система отношений между субъектом и средой обитания (Автор: Д.А. Леонтьев).

Для разделения этих двух понятий введем третье: Опредмечивание — это акт рождения Потребности. До него, т.е. до первой встречи с предметом, удовлетворяющим нужду, человек не испытывает конкретной потребности.

Если привлечь термины физиологии, то при ощущении нужды человек задействует следующие виды чувствительности: экстероцептивную (поверхностную: тактильную, температурную, болевую и дистантные виды экстероцептивной чувствительности: слух, зрение, обоняние), проприоцептивную (информирующую о занимаемом положении или движении тела и его частей в пространстве;), интероцептивную (ощущения, возникающие при раздражении внутренних органов).

Со стороны поведения, состояние ощущения нужды выражается в беспокойстве, поиске, переборе различных предметов.

Можно сказать, что через опредмечение нужда получает свою конкретизацию и становится потребностью.

Иногда может происходить быстрая фиксация нужды на первом удовлетворившем ее предмете.

Использованы материалы: ru.wikipedia.org/wiki/Потребность

и Александр Михайлович Кондратов «Звуки и знаки»

ola-vinogradova.livejournal.com

2.1. Понимание потребности как нужды

Слово «нужда» в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова (1985) имеет два значения: недостаток необходимого (дефицит) и потребность в чем-нибудь. Близко к этому и понимание нужды как надобности. В таком значении слово «нужда» используется в различных сферах общественной и личной жизни, что создает, с одной стороны, условия для различного его толкования, а с другой —толкает некоторых авторов на поиск единого критерия для определения «нужды», а за ней — и «потребности».

Можно, например, постоянно слышать и читать о нужде государства в квалифицированных кадрах для управленческого аппарата, о нужде предприятий в электроэнергии, сельского хозяйства — в удобрениях, животных — в корме и т. д. Но использование общего слова в различных сферах общественной и личной жизни еще не означает, что за этим словом скрываются тождественные феномены и что обыденное употребление его равнозначно научному и тем более психологическому. И прежде всего потому, что способ реагирования на отсутствие или необходимость, нужность чего-то у разных объектов и систем будет разным. Камень при отсутствии оптимальных метеорологических условий трескается и разрушается, но он не ощущает и не переживает этого эмоционально, как животные с высокоразвитой нервной системой в случае возникновения у них нужды. Поэтому при рассмотрении нужды как потребности требуется дифференцированный подход.

В психологии нужда чаще всего понимается как дефицит, нехватка чего-то в организме, и именно в таком значении она принимается за потребность. Д. Н. Узнадзе (1966, 1969), например, пишет, что понятие «потребность» касается всего, что является нужным для организма, но чем в данный момент он не обладает. При таком понимании наличие потребности признается не только у человека и животных, но и у растений.

Несомненно, что у человека нужда и потребность тесно связаны друг с другом. Но это не означает, что они тождественны. К. К. Платонов (1986) замечает, что отношения между потребностью человека и нуждой — это отношения между отраженным и отражаемым.

Мешает отождествлению нужды и потребности и зауженное понимание нужды только как дефицита. В связи с этим В. С. Магун (1983), Ю. В. Шаров (1970) и другие справедливо отмечают, что потребности человека связаны не только с дефицитом, но и с избытком чего-то, вредного для нормального функционирования организма, и появляется потребность в ликвидации этого избытка. О физиологических нуждах такого рода распространяться не стоит, они знакомы каждому. Но нужда появляется и в отношении психологических раздражителей, возникающих спонтанно, без предшествующего переживания дефицита, а из-за соблазнительности появившегося объекта. У ребенка появляется страстное желание получить увиденную в витрине магазина игрушку, хотя до этого ни о каких игрушках он не думал. Да и конфету он хочет не из-за дефицита глюкозы в организме, а потому, что вспоминает приятную сладость, увидев ее.

Таким образом, зауженное понимание нужды как дефицита неизбежно приводит к такому же пониманию потребности как психологического явления. В связи с этим следует упомянуть представления А. Маслоу о потребностях человека. Он называет «дефицитом» те потребности, неудовлетворение которых создает в организме «пустоты»; они должны быть заполнены для сохранения здоровья организма. А. Маслоу кроме обычных витальных нужд к «дефициту» относит нужду в безопасности, сопричастности, любви, уважении, признании. При этом он оговаривает, что далеко не все физиологические потребности можно отнести к этой группе, например потребность в сексе, выведении экскрементов, сне и отдыхе. Устранение дефицита приводит к снятию напряжения, восстановлению гомеостаза, равновесию и самозащите, т. е. к самосохранению. Но есть, отмечает А Маслоу, и

Итак, основным препятствием в толковании нужды как потребности является понимание ее только как дефицита. В то же время справедливо и замечание В. С. Магуна, что если нужда и потребность означают одно и то же, одно из них (у него — нужда) становится ненужным.

Наиболее распространенной является точка зрения, согласно которой потребность — это не сама нужда, а ее отражение в сознании человека. Так, К. К. Платонов пишет, что потребность — это психическое явление отражения объективной нужды в чем-либо организма (биологические потребности) и личности (социальные и духовные потребности). М. М. Филиппов (1968) рассматривает потребность как психический образ нужды.

Но и вопрос об отражении нужды в сознании решается психологами неоднозначно. У разных авторов результатом отражения являются различные психологические феномены: ощущения, переживания, состояние напряжения, испытываемая необходимость. С. Л. Рубинштейн (1946) писал, что конкретной формой существования потребности является эмоция. Многие психологи за потребность принимают предмет ее удовлетворения. У некоторых же потребность выступает сразу в нескольких качествах: как деятельность и как напряжение, как состояние и как свойство личности. Рассмотрим эти точки зрения.

studfiles.net

Основные понятия теории маркетинга: нужда, потребность запрос, обмен, рынок

Маркетинговые функции формируют следующие понятия: нужда, потребности, спрос, товар, обмен, сделка и рынок. Исходной идеей, лежащей в основе маркетинга, является идея человеческих нужд.

Нужда — чувство, ощущаемое человеком нехватки чего-либо. Нужды людей многообразны и сложны. Тут и основные физиологические нужды в пище, одежде, тепле и безопасности; и социальные нужды в духовной близости, влиянии и привязанности; личные нужды в знаниях и самовыражении. Большинство этих нужд определяются исходными составляющими природы человека. Если нужда не удовлетворена, человек чувствует себя неудовлетворенным и стремится либо найти объект способный удовлетворить нужду, либо попытаться заглушить ее.

Второй исходной идеей маркетинга является идея человеческих потребностей.

Потребность — нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и личностью индивида. Потребности людей практически безграничны, но человек приобретает только те товары, которые доставляют ему наибольшее удовлетворение в рамках его финансовых возможностей.

Запрос — это потребность, подкрепленная покупательной способностью.

Товар — все, что может удовлетворить потребность или нужду и предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления.

Товары могут не соответствовать потребностям, могут соответствовать частично и, наконец, полностью соответствовать потребностям, то есть быть так называемым идеальным товаром. Чем полнее товар соответствует желаниям потребителя, тем большего успеха добьется производитель.

Обмен — основное понятие маркетинга как научной дисциплины. Для его совершения необходимо соблюдение пяти условий:

- Сторон должно быть как минимум две.

- Каждая сторона должна располагать чем-то, что могло бы представлять ценность для другой стороны.

- Каждая сторона должна быть способна осуществлять коммуникацию и доставку своего товара.

- Каждая сторона должна быть совершенно свободной в принятии или отклонении предложения другой стороны.

- Каждая сторона должна быть уверена в целесообразности или желательности иметь дело с другой стороной.

Эти пять условий создают только потенциальную возможность обмена. Состоится ли обмен, зависит от соглашения между сторонами о его условиях. Если обмен — основное понятие маркетинга как научной дисциплины, то основной единицей измерения в сфере маркетинга является сделка.

Сделка — коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами. Например, покупатель отдает продавцу какую-то сумму и получает нужный ему товар. Это классическая денежная сделка. При бартерной сделке происходит обмен вещами — подсолнечник обменивают на металл, или услугами — юрист составляет завещание врачу, в обмен на медицинское освидетельствование.

Сделка предполагает наличие ряда условий:

- по меньшей мере, двух ценностно-значимых объектов;

- согласованных условий ее осуществления;

- согласованного времени совершения;

- согласованного места проведения.

Как, правило, условия сделки поддерживаются и охраняются законодательством.

Рынок — совокупность существующих и потенциальных покупателей товара. В различных экономических системах способы удовлетворения нужд людей различаются. В примитивных социальных структурах преобладает самообеспечение — потребностей мало и каждый человек сам обеспечивает себя всем необходимым. В случае децентрализованного обмена, каждый производитель определенного товара ищет и вступает в сделку с каждым потребителем интересующих его товаров. Третий способ — централизованный обмен, при котором необходимо появление дополнительного участника обмена — купца и определенного места обмена — рынка.

Рынок продавца — это такой рынок, на котором продавцы имеют больше власти и где наиболее активными приходится быть покупателям. Рынок покупателя — это такой рынок, на котором больше власти имеют покупатели и где наиболее активными должны быть продавцы.

Покупательское поведение конечных потребителей — физических лиц или семей, которые приобретают товары и услуги для личного потребления.

Потребительский рынок — отдельные личности и семьи, приобретающие товары и услуги для личного потребления.

Маркетинг микс (или комплекс маркетинга) представляет основные факторы, являющиеся предметом маркетингового управления. Он состоит из четырех элементов, так называемых «четырех P» — товара, цены, распространения и продвижения (англ. Product, Price, Place, Promotion).

zubolom.ru

I. Основные понятия теории потребностей.

В обыденной речи с категорией потребности сближают прежде всего понятия «нужда», «желание», «прихоть», «стремление», «влечение».

Желание или стремление — это внешнее выражение потребности, которая осознана человеком. Близкое к ним понятие прихоть обозначает желание, в котором преобладает субъективный момент, каприз. Иными словами, прихоть не имеет под собой достаточных объективных, разумных оснований. В противоположность желанию или прихоти, нужда — это обедненная, упрощенная потребность, имеющая чисто объективный неотлагательный и повелительный характер. В нужде преобладает объективный компонент, который определяется законами природы и человеческого организма, а не сознательным выбором или субъективными пристрастиями человека. В связи с этим говорят, например, что потребности в пище, одежде, жилье — это нужды (человек нуждается в них), а потребность в изысканных блюдах, элитных автомобилях — это желания или капризы. Они зависят не от жесткой необходимости выживания организма, а от субъективных пристрастий и вкусов, не являющихся необходимыми для существования человека.

Наконец, саму потребность можно определить несколькими способами. Так, ее рассматривают как «побуждающее к деятельности состояние субъекта, направленное на преобразование и присвоение предметов и явлений внешнего мира для поддержания оптимальных взаимосвязей со средой». В потребности объединены два компонента — объективный и субъективный. Объективная сторона потребности обусловлена свойствами внешнего мира и человеческого организма, а субъективная сторона определяется самим человеком, который осознает существующую объективно, т.е. независимо от его воли реальность. Понятно, что осознание тех или иных явлений и обстоятельств может быть разным — правильным или ошибочнымё полным или неполным, своевременным или запоздалым. Кроме того, потребность зависит от мировоззрения, системы ценностей данного человека и т.п. Наличие этого субъективного компонента и приводит к тому, что в одной и той же ситуации у разных людей возникают разные потребности. В связи с этим лучше всего рассматривать потребность как «единство объективной предрасположенности и субъективного побуждения». Наиболее удачным является такое определение потребности.

Потребность — это состояние человека, складывающееся на основе противоречия между имеющимся и необходимым (или тем, что кажется человеку необходимым) и побеждающее его к деятельности по устранению данного противоречия.

В нужде преобладает объективный компонент (нужды существуют независимо от того, осознаются они или нет). В желании преобладает субъективный компонент, осознание человеком того, что он хочет. В связи с этим желание — особенно принявшее форму каприза или прихоти — может быть сильно оторвано от реальных нужд личности. В потребности объединены, уравновешены объективный компонент (нужда) и то или иное осознание этой нужды человеком (в виде желаний, стремлений, прихотей).

Мотивы — это побудительные причины деятельности человека по удовлетворению потребностей. В психологии, социологии, юриспруденции, маркетинге считается, что понять человеческое поведение без раскрытия его мотивов невозможно. Близким по значению к понятию мотива является понятие стимула.

Интерес определяется как проявление социальных потребностей, как осознанное выражение отношений человека или социальной группы к своим потребностям и условиям их удовлетворения. Чаще всего понятие потребности применяют к отдельным людям («потребности личности»), а понятие интереса — к крупным социальным группам и организациям (интересы народов, государств, фирм, общественных классов, профессиональных и возрастных групп и т.п.). Осознание интересов, как и потребностей, может проявляться в разной стеᴨȇни. Так, социологи отмечают, что в постсоветской России предприниматели крупного бизнеса осознали свои групповые интересы довольно быстро, а другие слои населения делают это с опозданием.

Как уже отмечалось, потребности находятся в глубокой связи с мировоззрением и системой ценностей. Мировоззрение — это система взглядов человека на мир в целом и свое место в мире. На основе мировоззрения в каждом обществе и социальном слое формируется система ценностей. Ценность — это значение предметов явлений для человека и общества, оценка явлений и событий как добра или зла, полезного или вредного, прекрасного или безобразного, допустимого или запретного, справедливого или несправедливого и т.п. Знание о мире раскрывает объективные законы природы и общества, а оценка тех или иных явлений устанавливает, какое значение они имеют для человека и как следует к ним относиться. В истории евроᴨȇйской цивилизации необходимость изучения человеческих интересов, пристрастий, потребностей и ценностей вᴨȇрвые глубоко осознали софисты. Возможность сопоставления окружающего мира с потребностями и ценностями человека с блестящей точностью выражена в афоризме древнегреческого софиста Протагора (ок. 490 — ок. 420 гг. до н.э.): «Человек есть мера всех вещей». В этом высказывании ярко проявляется ценностный подход к миру.

Система ценностей — совокупность оценок человеком предметов и явлений окружающего мира — прямо указывает на то, как необходимо относиться к существующим потребностям, каким образом следует их формировать и корректировать. Формирование самой системы ценностей — результат сложного взаимодействия семейного воспитания, экономики, политики, культурных традиций, религии, науки, искусства и всего многообразия социальных процессов.

studfiles.net

ПОНИМАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ КАК НУЖДЫ — Мегаобучалка

ПОТРЕБНОСТЬ

КАК ВНУТРЕННИЙ ПОБУДИТЕЛЬ

АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕК

Как самостоятельная научная проблема вопрос о потребностях стал обсуждаться в психологии сравнительно недавно, в первой четверти XX века. При этом потребность как переживание нужды рассматривалась среди различных эмоциональных проявлений, а порой — и как инстинкты. Очевидно, первой работой, специально посвященной потребностям, является книга Л. Брентано (1921). Он определил потребность как «всякое отрицательное чувство, соединенное со стремлением устранить его при помощи удаления вызывающей его неудовлетворенности» (с. 10). С тех пор появилось много различных точек зрения на ее сущность— от чисто биологических до социально-экономических и философских. Так, к первым можно отнести представления 3. Фрейда о влечении и Г. Холла (G. Hall, 1961) о «драйве». К последним же относятся представления В. С. Магуна(1978, 1983, 1985) о потребностях как отсутствии блага и Д. А. Леонтьева (1992) — как отношении между личностью и окружающим миром. Такой переход от одной крайности к другой привел к тому, что потребность как психологическое или психофизиологическое явление рассматривается все реже и во многих случаях вне мотивационного процесса. С появлением каждой новой «теории» вопрос запутывается еще больше, поскольку их авторы начисто отвергают представления своих предшественников. Сходство у большинства психологов наблюдается только в том, что почти все признают за потребностью функцию побуждения активности (поведения, деятельности) человека. И именно поэтому рассмотрение проблемы мотивации и мотивов мы начинаем с выяснения, что же такое потребность.

ПОНИМАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ КАК НУЖДЫ

Слово «нужда» в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова (1985) имеет два значения: недостаток необходимого (дефицит) и потребность в чем-нибудь. Близко к этому и понимание нужды как надобности. В таком значении слово «нужда» используется в различных сферах общественной и личной жизни, что создает, с одной стороны, условия для различного его толкования, а с другой толкает некоторых авторов на поиск единого критерия для определения «нужды», за ней — и «потребности».

Можно, например, постоянно слышать и читать о нужде государства в квалифицированных кадрах для управленческого аппарата, о нужде предприятий в электроэнергии, сельского хозяйства — в удобрениях, животных — в корме и т. д. Но использование общего слова в различных сферах общественной и личной жизни нe означает, что за этим словом скрываются тождественные феномены и что обыденное употребление его равнозначно научному и тем более психологическому. И прежде всего потому, что способ реагирования на отсутствие или необходимостъ, нужность чего-то у разных объектов и систем будет разным. Камень при отсутствии оптимальных метеорологических условий трескается и разрушается, но он не ощущает и не переживает этого эмоционально, как животные с высоко развитой нервной системой в случае возникновения у них нужды. Поэтому при рассмотрении нужды как потребности требуется дифференцированный подход.

В психологии нужда чаще всего понимается как дефицит, нехватка чего-то в организме, и именно в таком значении она принимается за потребность. Д. Н. Узнадзе (1966, 1969), например, пишет, что понятие «потребность» касается всего, что является нужным для организма, но чем в данный момент он не обладает. При таком понимании наличие потребности признается не только у человека и животных, но и растений.

Несомненно, что у человека нужда и потребность тесно связаны друг с другом, но это не означает, что они тождественны. К. К. Платонов (1986) замечает, что отношения между потребностью человека и нуждой — это отношения между отраженным и отражаемым.

Мешает отождествлению нужды и потребности и зауженное понимание нужды только как дефицита. В связи с этим В. С. Магун (1983), Ю. В. Шаров (1970) и другие справедливо отмечают, что потребности человека связаны не только с дефицитом и с избытком чего-то, вредного для нормального функционирования организма и появляется потребность в ликвидации этого избытка. О физиологических нуждах такого рода распространяться не стоит, они знакомы каждому. Но нужда появляется и в отношении психологических раздражителей, возникающих спонтанно без предшествующего переживания дефицита, а из-за соблазнительности появившегося объекта. У ребенка появляется страстное желание получить увиденную в витрине магазина игрушку, хотя до этого ни о каких игрушках он не думал. Да и конфету он хочет не из-за дефицита глюкозы в организме, а потому, что вспоминает приятную сладость, увидев ее.

Таким образом, зауженное понимание нужды как дефицита неизбежно приводит к такому же пониманию потребности как психологического явления. В связи с этим следует упомянуть представления А. Маслоу о потребностях человека. Он называет «дефицитом» те потребности, неудовлетворение которых создает в организме «пустоты»; они должны быть заполнены для сохранения здоровья организма. Маслоу кроме обычных витальных нужд к «дефициту» относит нужду в безопасности, сопричастности, любви, уважении, признании. При этом он оговаривает, что далеко не все физиологические потребности можно отнести к этой группе, например потребность в сексе, выведении экскрементов, сне и отдыхе.

Устранение дефицита приводит к снятию напряжения, восстановлению гомеостаза, равновесию и самозащите, т. е. к самосохранению. Но есть, отмечает А. Маслоу, и потребность в развитии, самосовершенствовании. Это вторая группа потребностей, связанных с самоактуализацией, которую он понимает как непрерывную реализацию потенциальных возможностей, способностей, как совершение своей миссии, призвания, как более полное познание. Дети, отмечает он, получают удовольствие от своего развития и движения вперед, от обретения новых навыков. И это прямо противоречит теории 3. Фрейда, согласно которой каждый ребенок отчаянно жаждет приспособиться и достичь состояния покоя или равновесия. По мнению последнего, ребенка, как существо неактивное и консервативное, следует постоянно подгонять вперед, выталкивая из предпочитаемого им уютного состояния покоя в новую пугающую ситуацию. Благодаря же потребности в развитии ничего подобного не наблюдается. В то же время А. Маслоу отмечает, что развитие личности складывается в зависимости от того, на чем она «зациклена»: на «ликвидации дефицита» или же на самоактуализации.

Итак, основным препятствием в толковании нужды как потребности является понимание ее только как дефицита. В то же время справедливо и замечание B.C. Магуна, что если нужда и потребность означают одно и то же, одно из них (у него — нужда) становится ненужным.

Наиболее распространенной является точка зрения, согласно которой потребность — это не сама нужда, а ее отражение в сознании человека. Так, К. К. Платонов пишет, что потребность — это психическое явление отражения объективной нужды в чем-либо организма (биологические потребности) и личности (социальные и духовные потребности). М. М. Филиппов (1968) рассматривает потребность как психический образ нужды.

Но и вопрос об отражении нужды в сознании решается психологами неоднозначно. У разных авторов результатом отражения являются различные психологические феномены: ощущения, переживания, состояние напряжения, испытываемая необходимость. С. Л. Рубинштейн (1946) писал, что конкретной формой существования потребности является эмоция. Многие психологи за потребность принимают предмет ее удовлетворения. У некоторых же потребность выступает сразу в нескольких качествах: как деятельность и как напряжение, как состояние и как свойство личности. Рассмотрим эти точки зрения.

megaobuchalka.ru